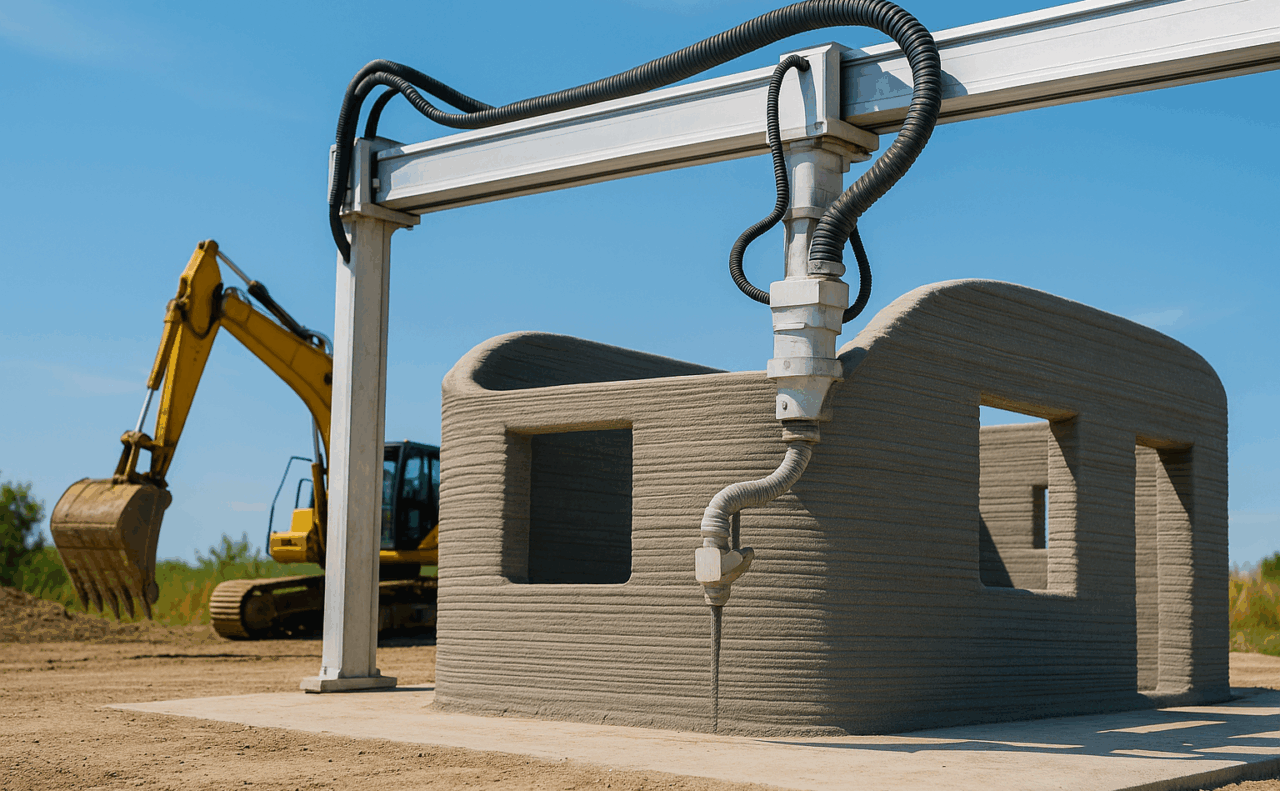

3Dプリンターで家を造る――つい数年前までSFのように語られていた光景が、いまや世界各地で現実になり始めています。例えばオーストラリア・ニューサウスウェールズ州では、州政府が公営住宅に3Dプリント技術を導入し、従来の半分以下の工期で2戸1の平屋を完成させました。この試みは「住宅危機への切り札」と称賛される一方、デザイン性や耐久性への懸念も議論を呼んでいます。(デイリーテレグラフ)

日本でも大手ゼネコンの大林組が、国内初となる耐震性能付きの3Dプリント実験棟「3dpod」を公開し、国際建築賞を受賞しました。複雑な応力リブを持つ壁体を一体成形し、型枠や鉄筋に頼らず耐震等級を確保した点が画期的です。(3D Printing)

北米ではICON社がテキサス州オースティンの再開発地区で、1〜3LDKの戸建て12棟を連続プリントするプロジェクトを進行中です。1階を3Dプリント、2階を在来工法とするハイブリッド構造で、都市部の戸建て供給モデルを再定義しつつあります。(The Architect’s Newspaper)

このように3Dプリンター住宅は“珍しい実験”の域を出て、量産化と法制度整備の段階へと進みつつあります。

人手不足と資材高騰という二大課題を同時に緩和できる点も魅力です。ロボティクスと独自配合のモルタルを用いる3Dプリント工法は、熟練職人の手元作業を大幅に削減し、夜間も自動で壁を積み上げます。材料は必要最小限を正確に吐出するためロスが少なく、構造体と断熱層を一体で造形できるため、後工程も短縮されます。さらに曲率の異なる壁や凹凸ファサードを追加コストなしで実現できるため、画一的な箱型から曲線美を伴う“プリントならでは”のデザインへ発想が広がります。

環境面のメリットも見逃せません。型枠を使わないため木材廃棄物がほぼ出ず、輸送量も削減できることから、カーボンニュートラル時代の建築プロセスとして脚光を浴びています。

では、これほど劇的な技術革新が建築全体を一変させるのかと言えば、実はそう単純ではありません。3Dプリンターで出力できるのは主に壁体・床版・基礎の一部で、屋根、開口部、設備、仕上げなどは従来工法とのハイブリッドです。完成後の建物は法律上も“建築物”であり、寿命に達すれば取り壊しが必要になります。つまり、建物の誕生プロセスが高速化・自動化しても、その終末期――解体フェーズ――はほとんど変わらないという現実があります。

解体が変わらない理由は大きく三つあります。第一に、構造材料が依然としてコンクリート主体であること。プリントモルタルは成分が微調整されるものの、最終的には高強度のセメント系材料であり、切断・粉砕・搬出といった既存の解体手順が適用されます。第二に、建築確認制度が定めるリサイクル義務です。日本では建設リサイクル法により、コンクリート殻や金属部材の分別解体が求められていますが、これは工法を問わず共通です。むしろ複雑な曲面壁が増えるほど、解体時に大型重機のアプローチが難しくなり、逆に現場の技量が問われる場面も想定されます。第三に、都市更新サイクルそのものが変わらない点です。人口動態や土地利用の要請に合わせて、建物は30〜60年で建て替えられる傾向が続く限り、解体需要も一定以上で推移します。

したがって、私たち解体業者は「3Dプリンター住宅=壊しやすいプレハブ」と短絡的に見なすのではなく、“プリント特有の形状や材料特性を理解したプロフェッショナル”として新しい価値を提供すべきです。たとえば、BIMデータやプリント時のGコードを事前に受領し、構造内部の空洞や配筋位置を可視化して最適な切断ラインを策定する。あるいは、ロボティック施工に倣い、解体ロボットや遠隔操作重機を導入して短工期・低騒音で撤去する――。建築が急速にデジタル化する今こそ、解体もDXを加速し、循環型社会のラストピースとして進化する必要があります。

3Dプリンター建築は“建てる”側に革命をもたらします。しかし“終わらせる”という役割は、人と機械の総合力を要するまったく別の専門領域です。未来の街並みがどれほど有機的なフォルムになろうとも、最後に向き合うのは現場の解体エンジニアです。素材が変わろうが形が変わろうが、現地調査・安全管理・近隣配慮という原則がブレることはありません。だからこそ私たちは、次世代建築を恐れるのではなく、解体の普遍的価値を胸に、新しい時代の“後始末”を担う覚悟を持ち続けたいと思います。

― 解体のことならエムアイ興産へ ―

3Dプリント住宅から在来工法のビルまで、

私たちは40年以上数千件の解体実績を誇ります。

✔ 完全自社施工でコストを最適化

✔ 建設リサイクル法対応・分別解体100%

✔ 無料オンライン見積もり・現地調査最短翌日

「次の街づくりは、解体から始まる。」

お問い合わせは mi-kosan.co.jp まで。